L’arpitan ORC, langue chantante du Sud Franche-Comté

Francoprovenzale. Parce qu’elle possède des traits communs avec le français et le provençal, voilà comment le linguiste italien Grazadio Isaia Ascoli nomme la langue qu’il vient d’identifier en 1873. Cet idiome, qui jusqu’à là était considéré comme appartenant au domaine d’oc, est ensuite nommé franco-provençal ou francoprovençal en français. Cependant, si le nom de romand a lui aussi été utilisé, notamment en Suisse, cette langue aurait pu et aurait dû s’appeler savoyard ; c’est d’ailleurs ce terme qu’utilise Auguste Vautherin dans son « Glossaire du Patois de Châtenois » en 1899, il parle même des savoyophones ! Mais un siècle après les travaux d’Ascoli, un nouveau terme apparaît dans les années 1970 au Val d’Aoste : arpitan. Cette appellation, qui fait encore aujourd’hui polémique, n’est pourtant pas sans fondement étymologique puisqu’elle désigne les Alpes.

L’arpitan est donc une langue réputée pour ses nombreux dialectes, et tout aussi nombreuses sont les personnes qui lui ont cherché une graphie les englobant tous pour faciliter leur intercompréhension. Parmi les travaux les plus importants, outre l’usage de la phonétique internationale, citons un essai d’orthographe de référence en 1976 par le valdôtain Joseph Henriet, puis la « graphie de Conflans » (du nom d’un village de la Savoie) proposée par une association en 1983, ainsi que l’ORA (Orthographe de Référence A) par le linguiste Dominique Stich proposée en 1998 dans son livre « Parlons francoprovençal, une langue méconnue », améliorée en ORB (Orthographe de Référence B) par le même auteur en 2003.

Cependant, cette graphie, adoptée par un cercle restreint d’arpitanophones, a édulcoré la langue jusqu’à lui faire perdre tout son charme ; arpitan OGM pourrait être son nom ! Un simple passage en revue de quelques glossaires et recueils de toute l’arpitanophonie suffit à se rendre compte que l’ORB, par sa francisation excessive, n’est pas adaptée à la réalité de la langue. Par exemple, le mot « vache » se prononce votso et vatsa en Franche-Comté, vatse et vatche dans le canton de Neuchâtel, vatse dans le Canton de Vaud, vatsë dans le Valais, vatse au Val d’Aoste, vatze en Savoie (Tarantaise), vatsa dans le Dauphiné comme dans le Forez. Alors, quelle est la logique de proposer les mots « vache » comme orthographe de référence ? N’importe quelle personne lisant ces mots identifie rapidement une graphie commune à l’ensemble des dialectes sous les formes « vatse » ou « vatsa » ; Surtout que le son « ts » est un marqueur typique de la structure de la langue !

Pourtant, tous ces travaux partaient d’une bonne attention, mais aucun n’a réellement atteint la Franche-Comté… Peut-être à cause de son isolement par rapport aux autres territoires arpitanophones ? Cet isolement sur la frontière linguistique nord n’a pas toujours existé, mais il a été favorisé par le déclin successif des dialectes du canton de Neuchâtel, de Vaud et de Genève en Suisse, comme ceux du Pays de Gex, du Bugey, et dans une moindre mesure, de la Bresse en France. C’est là toute la différence avec la langue franc-comtoise qui, aujourd’hui encore, bénéficie d’une authentique continuité géographique et culturelle entre Belfort et Porrentruy, et un lien social fort et vivant entre les associations comtophones de part et d’autre de la frontière.

Les personnes qui ont tenté l’élaboration d’une graphie globalisante pour l’arpitan ont oublié un fait essentiel : un peuple est davantage attiré par quelque chose qu’il connaît et qui lui est familier, confortable même ; quelque chose qui évoque en lui une émotion. Le lien à la terre est intangible. Voilà donc l’avènement de l’arpitan ORC : Orthographe de Référence Comtoise !

Celle-ci repose en grande partie sur une réforme du vocabulaire présent dans la « Monographie du Patois du Vaudioux (Jura) » par Joseph Thevenin ; ce glossaire, publié en 1898, a l’avantage d’être le plus lisible et le plus fournie du dialecte dit jurassien. Cette base est ensuite enrichie par des mots supplémentaires issus d’autres glossaires, notamment ceux des Fourgs (1865, Joseph Tissot), de Frasne (1927, Michel Rousselet), de Lemuy (2004, Louis Pigetvieux), de la République du Saugeais (2009, Rémy Bôle-Richard), et à un degré moindre car rédigés en phonétique, ceux de Nozeroy (1945, Oskar Kjellèn, chercheur suédois de l’université de Göteborg !) et de Châtillon (1978, Charles Cuby). Tous ces lieux sont évocateurs, propres à la Franche-Comté, et de tous ces vocabulaires aux noms familiers, c’est celui du village de Lemuy et ses environs (Cernans notamment) qui nous est parvenu oralement. Ainsi, la correction du vocabulaire et son adaptation au monde moderne et technologique permettront une véritable renaissance de la langue sur des bases saines et solides avec l’apport de mots nouveaux adaptés d’autres dialectes arpitans limitrophes (ex : laigrema de San-Lorâ, littéralement « larme de Saint-Laurent » = étoile filante ; appellation répertoriée à l’écrit dans le canton de Neuchâtel, mais pas en Franche-Comté).

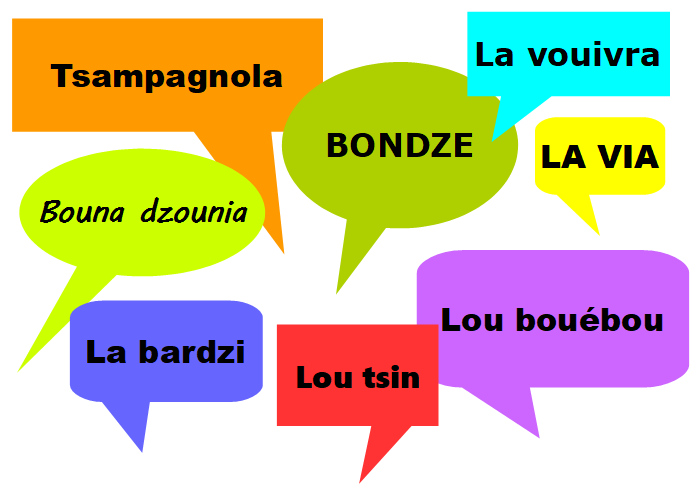

L’arpitan ORC se caractérise ainsi par sa musicalité, son aspect chantant, presque solaire, notamment grâce à la terminaison des mots féminins majoritairement en « a » (la fanna = la femme) et celle des mots masculins majoritairement en « ou » (l’houmou = l’homme), ainsi que leur pluriel en « ès » (lès fannès, lès houmès) ; mais aussi par le son «ts » correspondant au son « ch » (lou tsin = le chien) et par le son « dz » correspondant aux sons « j » et « g » (la dzounia = la journée). Autre sonorité typique que l’arpitan ORC permet de préserver, c’est la vocalisation de la lettre « r » (couana = corne, pouata = porte). Enfin, sera restituée la terminaison de l’infinitif de certains verbes qui avait subi la francisation ; ainsi tsanter (chanter), sera de nouveau écrit tsanta ou tsantai, se rapprochant ainsi du franc-comtois tchaintaie. Ce souci de l’harmonisation est à la fois pratique et esthétique, ainsi le mot ëpena (épine) s’écrira désormais èpena, comme ëludou (éclair) s’écrira èludou. Et si l’accent des lettres change, ce que l’accent des gens change aussi en plus d’un siècle, tout comme leurs moyens de communication… Ainsi, sur un clavier d’ordinateur, il est plus rapide d’écrire « è » que « ë » ; l’optimisation du temps de rédaction est aussi une nécessité.

Là où l’arpitan ORB a dévelouté la langue jusqu’à la rendre méconnaissable en écrivant « voyâjo », «bonjorn », « chiévra », « Môrbiér », l’arpitan ORC écrira « viaidzou », « bondze » », « tsivra », « Mourbi », conservant ainsi les nuances mélodieuses déjà présentes dans « Lot Garot de Saulin » (La Guerre de Salins) en 1668, et dans l’histoire de « Vise-lou-Bu » de la Chapelle-des-Bois au siècle suivant. Cette recherche de la graphie idéale, répond donc à plusieurs besoins comme faciliter l’accès à la langue et en améliorer l’apprentissage et la compréhension, mais aussi simplifier son écriture tout en élargissant son usage ici et ailleurs puisqu’elle répond aussi à une envie d’évolution institutionnelle pour la Franche-Comté. Car dans l’optique de la création d’une région autonome aujourd’hui portée par l’Union du Peuple Comtois (UPC), l’arpitan doit s’adapter pour devenir une langue administrative comme l’est déjà le français, et comme doit aussi le devenir le franc-comtois. Enfin, l’arpitan ORC doit aussi devenir une passerelle vers l’apprentissage de l’italien avec qui il partage de nombreuses similitudes.

Cependant, nombreuses sont les personnes qui reprocheront aux Comtois et Comtoises de bonne volonté de réinventer une langue, mais l’arpitan ORC n’est que l’harmonisation d’un vocabulaire ancestrale qui mérite juste d’être dépoussiéré et modernisé par une réforme orthographique et l’apport de néologismes. D’ailleurs, s’harmoniser, se réformer, se créer de nouveaux mots, la langue française le fait tous les jours. Pour preuve ces dix dernières années avec les débats portant sur la suppression de l’accord du participe passé en Belgique, la disparition progressive du passé simple en France, les polémiques sur la bonne orthographe de certains mots, la diffusion des anglicismes contrée par celle des néologismes québecois, l’adoption de mots du vocabulaire français d’Afrique, l’émergence de l’écriture inclusive, ou encore la redécouverte du « français de nos régions ». Ainsi, le français, comme toutes les langues du monde, est en constante évolution parce qu’il est en constant questionnement de lui-même.

Se questionner sur l’avenir de sa langue, Joseph Thevenin du Vaudioux le faisait déjà il y a cent-vingt-sept ans : « À quoi pourra bien servir, dans moins d’un demi-siècle, cet échantillon d’un langage qui alors n’existera plus ? Ne serait-il pas urgent, n’y aurait-il pas utilité de conserver en entier cet idome de nos ancêtres ? » Plus loins dans son livre, il ajoute : « Je laisse à des philologues plus érudits, le soin de tirer de mon lexique surtout ce qu’il peut contenir d’utile pour l’histoire de la langue et même de la population qui l’a parlée. »

L’histoire, la langue, la population ; ce sont là les causes que l’arpitan ORC est appelé à servire et à sublimer par sa diffusion. Relevé d’un champ de ruines après avoir vu ses dialectes disparaître un à un, l’arpitan du Sud Franche-Comté devrait bientôt envelopper de nouveau nos vallées et nos sommets de ses sonorités toutes méridionales.