À Besançon, la générosité à l’ère des réseaux sociaux

C’est l’histoire d’un·e anonyme qui offre régulièrement des repas aux personnes sans abris et dans le besoin, croisées au hasard dans la rue, a priori de manière indépendante et désintéressée. Mais derrière, chaque scène est systématiquement captée puis diffusée sur le web. Dans une société du tout-numérique, la loi du buzz serait-elle devenue le corollaire d’un acte d’altruisme ? Si le phénomène n’est pas nouveau, il a pris de l’ampleur ces dernières années. Depuis quelques semaines, c’est sur l’application « TikTok » qu’une chaîne vient justement d’ouvrir afin de reprendre le concept à Besançon. Alors que son créateur assure que la démarche est sincère, les tenants et aboutissants ne sont pas sans poser d’importantes questions éthiques.

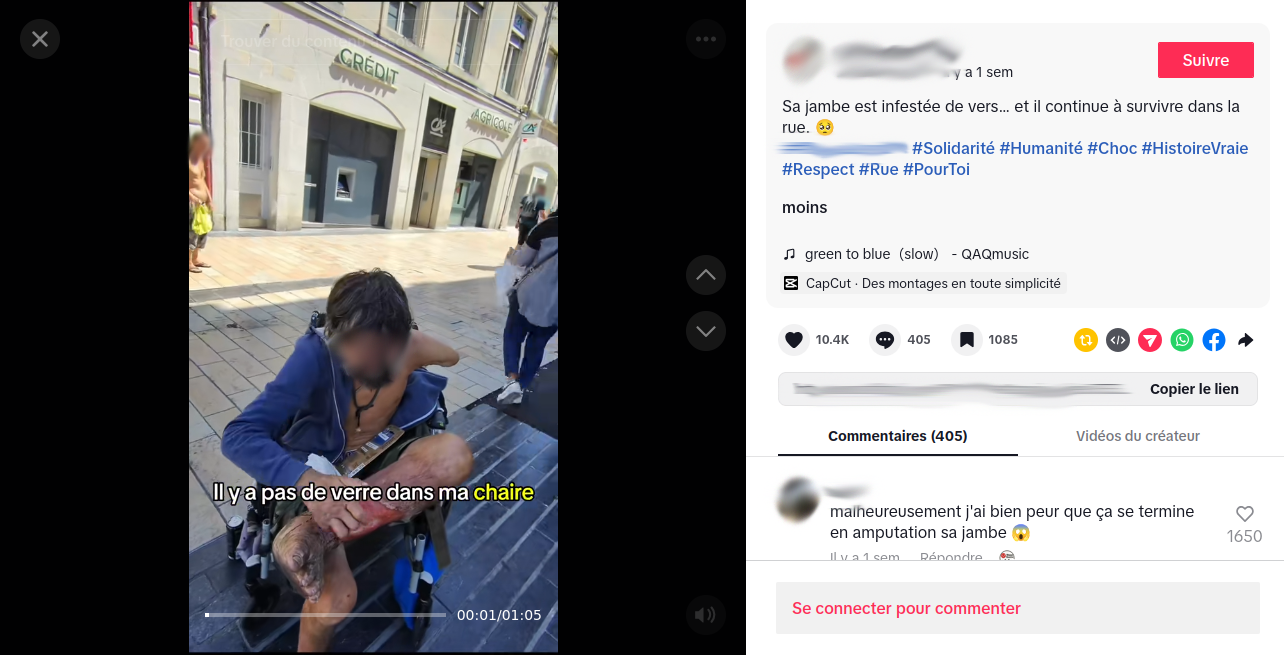

Le compte n’a été créé que le 1er août dernier, mais recense déjà une vingtaine de vidéos. Toutes sont cadrées sur un même modèle, avec un homme hors champs se filmant en train d’aborder un·e galérien·ne pour lui proposer une collation, des couvertures ou un soutien moral. Une belle cause, une figure locale affairée à sa manche quotidienne au vieux-centre, un scénario ficelé, une petite musique d’ambiance, un montage propre, avec un titre accrocheur comme « il a huit ans et n’a pas mangé de la journée ». Une actualité positive, émouvante, humaine, qui ne peut que toucher le plus grand nombre. Avec succès, certaines prises récoltant près de 2,5 millions de clics. L’opération paraît très professionnelle, mais c’est pourtant un particulier qui affirme être à l’initiative.

« Déclencher des élans de solidarité »

Le principe peut déjà faire polémique, dans ce qui est nommé le « poverty porn ». Mais la problématique s’intensifie encore en interrogeant le consentement et les répercussions, avec des données particulièrement épineuses… En étant confronté à un réel dénuement, comment s’opposer à une quelconque solution, même si la contrepartie est contestable ? Face à un état de vulnérabilité extrême, l’assurance d’un choix libre et éclairé quant au droit à l’image semble ténu. Même en cas d’accord en toute bonne foi et connaissance de cause, l’inscription de ces images dans l’éternité reste un point complexe ; il peut-être difficile, pour soi, ses proches, d’y être confronté, sur l’instant ou plus tard, sans omettre que cette « publicité » réduit aussi l’individu à cette seule réalité.

S’agit-il d’une exploitation 2.0 de la misère, volontaire et organisée ? « Le montage et la présentation, c’est juste pour que le message touche plus de monde, pas pour faire du spectacle. Je comprends que certains puissent voir ça comme de la mise en scène. Ce n’est pas mon intention. Mon but, c’est de montrer qu’il y a une vraie personne derrière chaque histoire, et que chacun peut agir à son niveau. Les réseaux, c’est un outil puissant : ça me permet de sensibiliser et parfois de déclencher des élans de solidarité. Je demande toujours à la personne si je peux filmer et je leur explique à quoi ça sert. Si elle ne veut pas, je ne filme pas, ou je floute. Je respecte toujours leur choix » nous explique longuement l’administrateur de la plateforme, qui espère à l’avenir pouvoir se muer en structure associative.

Protagoniste, ou figurant ?

Dans le flot de commentaires, oscillant entre congratulations et saillies racistes, validistes et toxicophobes, quelques-un·e·s se permettent toutefois de remettre en question cette modalité : « la vraie générosité reste anonyme. La mettre en scène pour des vues sur les réseaux sociaux c’est indécent et humiliant pour la personne en difficulté ! » lance par exemple un internaute. Face à la volonté assumée « d’avoir une audience qui peut participer à une cagnotte », quelles sont en effet les limites concrètes ? Dès la deuxième publication, les messages se sont ainsi enchaînés pour demander l’apparition de « J.M. ». Cette personnalité est connue pour sa forte instabilité et ses graves problèmes de santé, formant un excellent « client » pour les algorithmes…

La plèbe va être rapidement exaucée, l’intéressé étant mis à l’honneur le jour-même. Aujourd’hui, pas moins de quatre films lui sont ainsi dédiés sur un total de vingt-et-un… Raflant donc à lui seul un cinquième du contenu, qui concentre près de 70 % de la fréquentation totale. Au-delà d’une théâtralisation globale déjà discutable, ce cas particulier ne relèverait-il pas d’un casting morbide, conscient ou non ? À cette illustration s’en ajoutent bien d’autres sur le plan moral et même légal, comme ces deux clips centrés sur de jeunes mineur·e·s isolé·e·s. Au média « le Ch’ni », loin de nous l’idée de vouloir « casser » l’éventualité d’un bénévolat humanitaire hors des normes classiques ; mais devant tant de réserves de fond et de forme, il nous paraissait essentiel de poser le débat.

Illustration d’en-tête : Vidéo de la chaîne « TikTok » récemment ouverte, reprenant le concept de filmer des offres de repas à des galérien·ne·s sur Besançon – capture d’écran.