À Saint-Claude, la typographie post-binaire comme outil de lutte dans un monde genré

« Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n’a pas besoin d’y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre visible » disait E. Macron à l’occasion de l’inauguration de la cité internationale de la langue française, le 30 octobre 2023. La langue française et son écriture seraient-elles à ce point immuables ? N’y a-t-il pas une manière de les rendre plus inclusives et moins binaires ? À cela, la collective Bye Bye Binary (BBB), en résidence à La Fraternelle durant six semaines, a tenté d’y répondre. Notre portrait du mois.

2018, début de la « révolution typographique post-binaire »

Pensée comme un espace de recherches typographiques, Bye Bye Binary est une collective belgo-française née en 2018 permettant à des auteur·rices d’expérimenter et de créer, au sein d’un réseau, des glyphes (lettres, ligatures, points médians, éléments de liaison ou de symbiose) « prenant pour point de départ, terrain d’expérimentation et sujet de recherche le langage et l’écriture inclusive ». Depuis son lancement, plusieurs articles ont été publiés, traitant par-là de l’ « histoire binaire de la typographie occidentale », par ici de « la lisibilité des écritures inclusives pour les personnes dys », ou encore parlant ici de la typographie comme une « technologie émancipatrice du post-binarisme politique ».

Composée de plus de 20 membres actif·ves en 2025, les recherches et expérimentations menées au sein de BBB « n’ont pas pour seul but le dessin de caractères mais, plus largement, d’alimenter le débat sur la charge politique du design graphique, du langage, des représentations des corps et des identités » peut-on lire sur le site de la « typothèque ». S’inscrivant dans une démarche militante et communautaire, plusieurs membres de la collective ont ainsi posé leurs valises à la « Maison du peuple » de Saint-Claude (Jura) afin notamment de faire des recherches d’archives autour du mouvement ouvrier par le prisme du féminisme, de créer des supports graphiques en lien, tout en venant enrichir l’atelier d’impression de nouveaux outils pour déconstruire la langue.

La Frat’, lieu féministe de recherche et d’expérimentation

Le dossier de Marouchka Payen, Léna Salabert-Triby, et Sophie Vela, membres de BBB, a retenu l’attention de Sandra Tavernier, responsable des arts visuels à La Fraternelle, lors de l’appel à résidence lancé en 2024. « Leur engagement politique m’a vachement touché, de bosser dans l’imprimerie, là où il y a eu par le passé engagement politique, et de le faire revivre avec les mêmes outils, c’était assez fort ». Dans les sous-sols de la majestueuse bâtisse surplombant la Bienne, non loin de l’endroit où Louise Caravati (dont le Ch’ni faisait le portrait l’année dernière) en préserve les archives, les artistes ont réfléchi, pensé et imaginé comment « débinariser » la langue, en faisant fi de la règle selon laquelle le « masculin l’emporte sur le féminin », pour ainsi permettre à tous·tes de se la réapproprier.

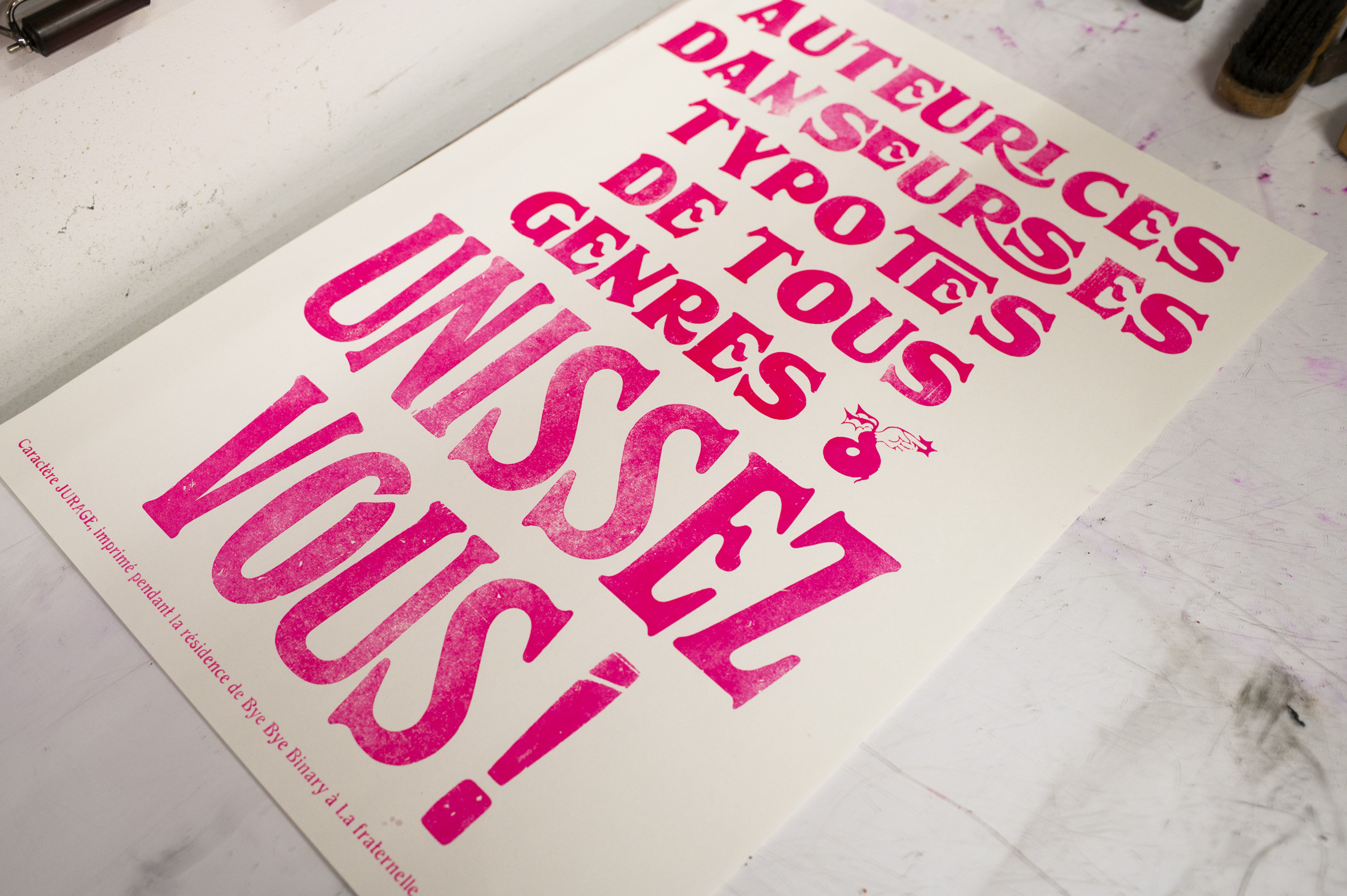

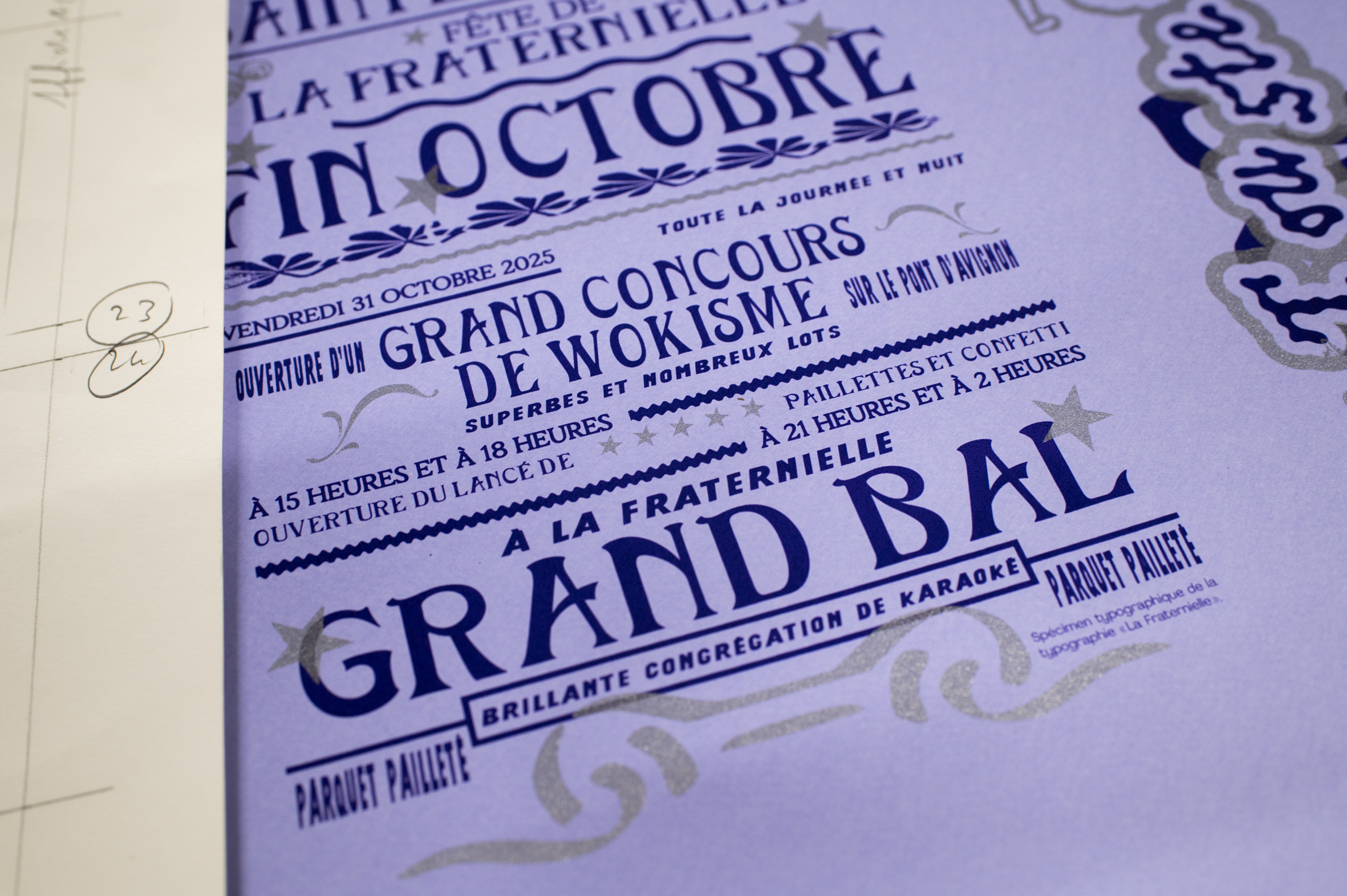

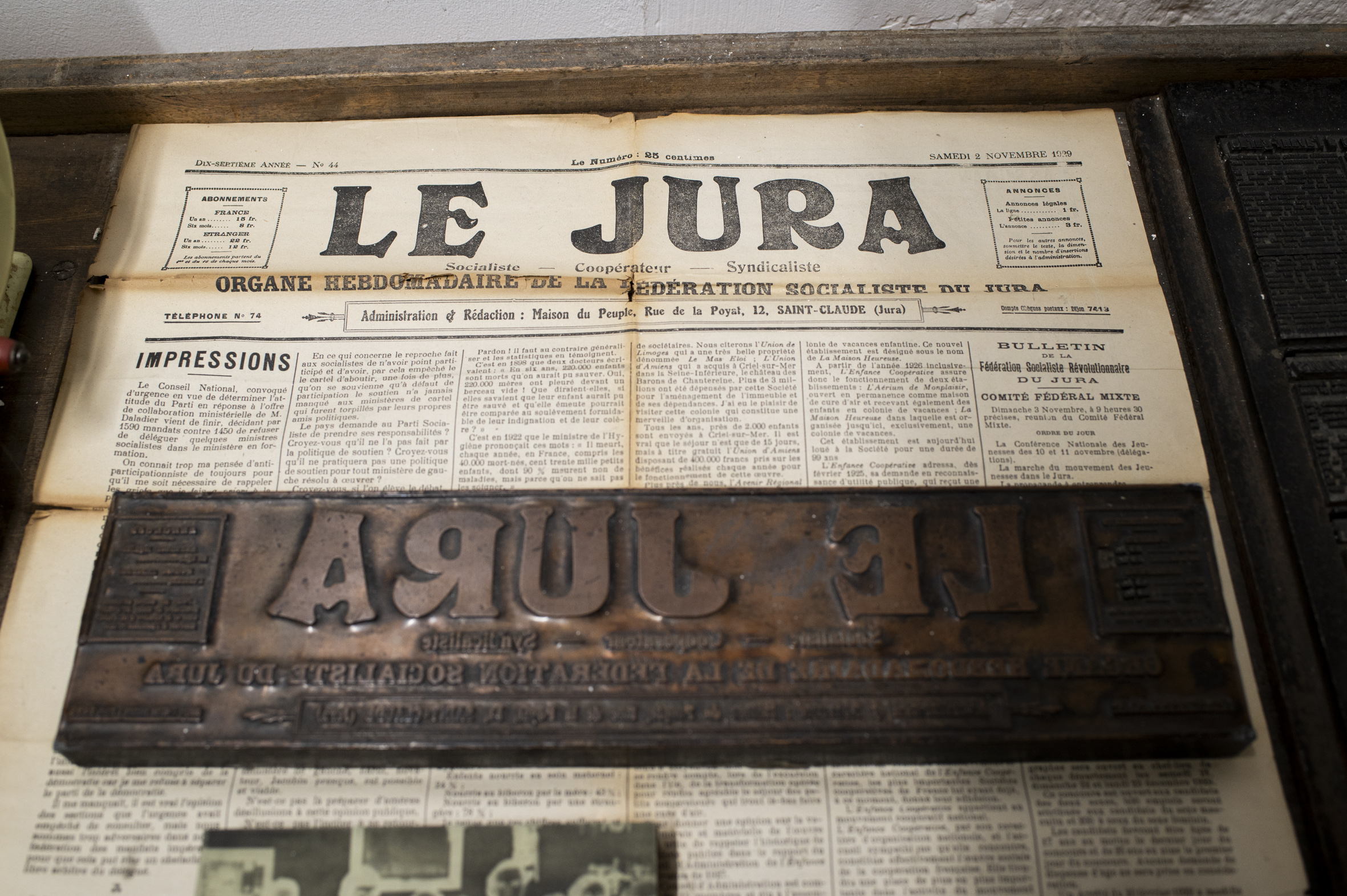

Les trois membres de la collective ont fouillé dans les archives du lieu, se sont inspirées de son histoire et des des récentes recherches menées autour de la place des femmes au sein de la coopérative. « Pour cette résidence, on avait envie de partir du fond de l’imprimerie et d’incrémenter des caractères post-binaires avec des ligatures, et après plusieurs expérimentions, on a réussi », explique Léna en ce dernier week-end d’octobre, date de présentation de leurs travaux. Dorénavant, parmi les milliers de caractères en plomb, de nombreux caractères bois post-binaires sont accessibles pour la création. « Elles ont rendu accessibles plein de choses qui sont ici, qui dorment et qui sont un peu cachées d’habitude », se réjouit Sandra au regard du travail de numérisation, de dessin et de création de glyphes inclusifs, mené également au cours de la résidence.

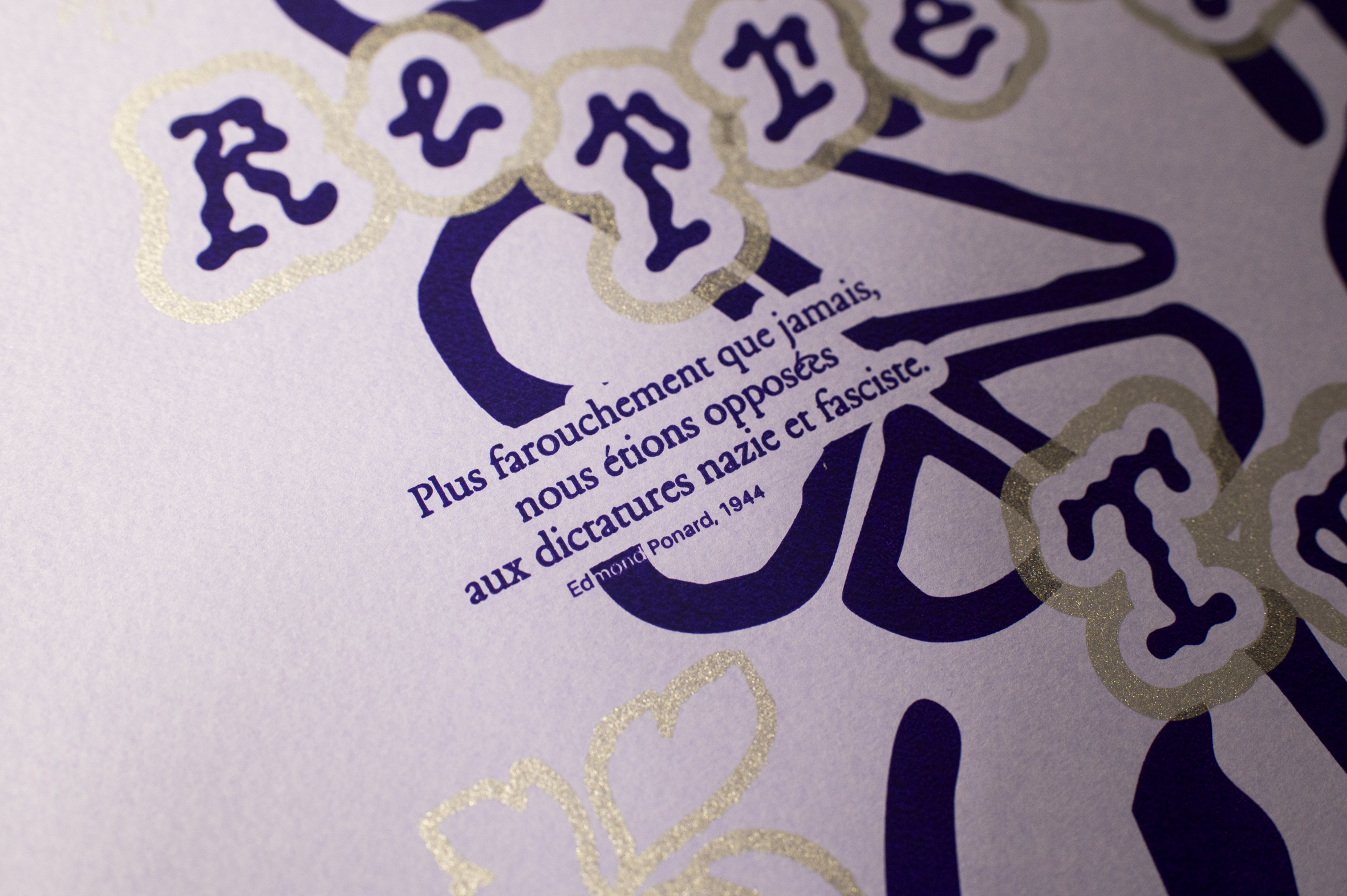

Grâce à tout ça, le texte « Retour à la lumière », du résistant socialiste, syndicaliste et ouvrier diamantaire Edmond Ponard, a été retravaillé, tout comme des textes du journal « Le Populaire », imprimé clandestinement à La Fraternelle pendant l’occupation, qui ont été débinarisés « pas pour réécrire l’histoire mais pour s’imaginer qu’il y avait aussi des femmes, quand ont sait que pendant longtemps les femmes avaient le domaine de l’imprimerie interdit », précise Léna. En se basant sur une phrase de Monique Witting, qui dit « Tu dis qu’il n’y a pas de mots pour décrire ce temps, tu dis qu’il n’existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente », Marouchka explique qu’elles ont créé « avec ce que l’on trouvait et si on ne trouvait pas certaines choses, on les écrivait mais avec un « twist » ». Une façon donc de remettre en place l’histoire écrite par les hommes.

La typographie comme outil émancipateur

À Bye Bye Binary, « entre Bruxelles, Paris, Renne, Saint-Étienne, Marseille et Lyon, ce sont d’énormes boucles de mails qui nous permettent de nous organiser sur les projets. Pour la majorité des personnes, le travail à la collective c’est une activité secondaire, ça nous permet de choisir vraiment les projets sur lesquels on veut travailler. Ils sont en général très politiques, avec beaucoup d’associations et avec des rémunérations qui ne sont parfois pas très importantes, mais en fait on a envie de travailler comme ça et avec ces personnes-là. C’est très fluide et ça fonctionne ! », commente Léna au sujet de l’organisation de la collective.

« Le « iel » nous on ne l’a pas inventé. En tant que typographe, on essaye d’être au service de quelque chose qui existe déjà. Nous, on met en forme », précise Marouchka avant que Léna insiste sur le fait que leur travail engagé autour de la langue est quelque chose de collectif et de mouvant. « Il faut sortir de cette idée du génie isolé, car tout ça est un travail de plein de personnes différentes. On n’a pas inventé, créé l’écriture post-binaire et inclusive. Il y a des personnes qui ont expérimenté des choses avant nous, il y en a qui le feront après. Quand c’est des histoires de luttes et très politiques, c’est un travail très collectif.»

La culture, une lutte idéologique et budgétaire

Entre Marouchka qui travaille et étudie en Belgique et Léna qui le fait en France, les deux artistes ont eu des parcours scolaires bien différents, et les budgets insufflés dans les écoles d’art et les coupes budgétaire actuelles y sont pour quelque chose. « En France, les écoles d’art n’ont plus une thune, il n’y a quasiment plus aucun workshop qui est organisé. Les années passées, il y en avait six, cette année on en a eu un », déplore Léna. Pour Marouchka, même si les budgets en Belgique baissent, leurs activités n’ont pas encore été remises en question. « On travaille beaucoup pour des théâtres, pour faire leur communication. Ils nous demandent de débinariser des fontes et ils les utilisent très concrètement pour leurs programmes et pour le moment, personne n’a remis ça en question. »

Quand en Belgique, l’écriture inclusive est demandée et utilisée par des institutions publiques, en France, le point médian est, lui, source de toutes les horreurs. Si la Région Bourgogne Franche-Comté avait décidé cette année de maintenir ses budgets pour la culture, en Région Sud PACA, Renaud Muselier (Renaissance), Président de celle-ci, et soutenu par le Rassemblement National, avait décidé en juin dernier de stopper le versement de subventions aux associations utilisant le point médian. Au regard du tollé provoqué, la Région avait tout de même fait un petit pas en arrière.

Plus proche de chez nous, le député, conseiller municipal et communautaire bisontin, Laurent Croizier, n’hésite pas à continuer son combat, entamé il y a plusieurs années, contre l’écriture inclusive, en utilisant tout un argumentaire validiste, selon lequel les personnes atteintes de cécité, de dyslexie ou dyspraxie, seraient impacté·es par cette écriture aux glyphes inclusifs. Dénoncée par de nombreux collectifs, dont le Réseau d’Études HandiFéministes, cette thèse, construite sur des biais sociaux, pourrait bien être mise à mal par des recherches que mène depuis trois années un groupe au sein de BBB et qui seront présentées le 13 novembre à Bruxelles. Une police de caractère intitulée «ReadMe » à « haut potentiel de lisibilité » pour les personnes ayant des troubles cognitifs impactant la lecture, sera notamment dévoilée.

Illustration d’en-tête : Affiche réalisée grâce à l’ancienne presse et avec les nouvelles ligatures bois post-binaires créées lors de la résidence. Antoine Mermet/Hans Lucas.